| 鷹ヶ峰と鷲ヶ峰(天ヶ峰を併せて「鷹峯三山」という) | |

|

|

| 左=鷹ヶ峰(260m、別名=兀山(はげやま)) 右=鷲ヶ峰(314m、北区大北山) |

光悦寺あたりからは左のように見える。さらに右奥に「天ヶ峰(466m、別名=桃山)」がある |

(東京から引っ越してきた人の作った京都小事典)

アルバム

(INDEX:索引へ)

| 鷹ヶ峰と鷲ヶ峰(天ヶ峰を併せて「鷹峯三山」という) | |

|

|

| 左=鷹ヶ峰(260m、別名=兀山(はげやま)) 右=鷲ヶ峰(314m、北区大北山) |

光悦寺あたりからは左のように見える。さらに右奥に「天ヶ峰(466m、別名=桃山)」がある |

| 鯖街道:水坂峠越えの若狭熊川宿 |

|

| 2002-9-22撮影 |

| 琵琶湖疏水の「蹴上船溜り」(日向大神宮の大神宮橋から望む、山科区日ノ岡) |

|

| 九条山ポンプ場前が「船溜り」になっていた。昔はここで水遊びをした |

| 京都水族館(下京区観喜寺町) |

|

| 梅小路公園の中に、平成24年(2012)開業した。展示「京の川」が面白い |

| 伏見桃山城(近鉄丹波橋駅(伏見区桃山筒井伊賀東町)から望む) |

|

| 昭和39年(1964)建造。踏切の先に「桃山羽柴長吉東町」などがある 慶長7年(1602)再建時(花畑)の位置に建造された |

| 戸田畳店 |

|

| 祖父からの仕事を受け継ぎ、伝統工芸の京たたみを作る。東山区大和大路四条下ルにある |

| 鳥羽水環境保全センター |

|

| 「京都市最大規模の下水処理場」。昭和14年(1939)運転開始。京都市の環境保全に大きく貢献している。住所は「南区上鳥羽塔ノ森」梅ノ木であるが「上鳥羽塔ノ森」の大部分を占めている。4月下旬には立派な「藤棚」を一般公開している |

| 尺八制作の北原精華堂 |

|

| 中京区室町通夷川上ル |

| 小嶋提灯店 |

|

| 東山区今熊野椥ノ森町 |

| 茶寮都路里 |

|

| 祇園辻利が運営する甘味処「茶寮都路里 祇園本店」。いつも女性で大混雑 |

| 京つけもの村上重本店 |

|

| 下京区西木屋町通四条下ル。11月~3月限定の千枚漬が絶品。「丸に十の字」 |

| 志る幸 |

|

| 四条河原町上ル一筋目東入。昭和7年(1932)創業。その昔は「本当に汁だけ」を提供する店だった |

| 舞鶴赤れんがパークにある「赤レンガ倉庫群」 |

|

| 旧舞鶴海軍軍需部本部地区に12棟並んでいる(重要文化財、近代化産業遺産) |

| 長谷川松寿堂 |

|

| 大正8年(1919)「色紙・短冊・和紙工芸品」の製造業として創業。姉小路通堺町西入ル |

| 京極スタンド |

|

| 新京極商店街にある「京極スタンド」。12:00から飲めるので重宝している |

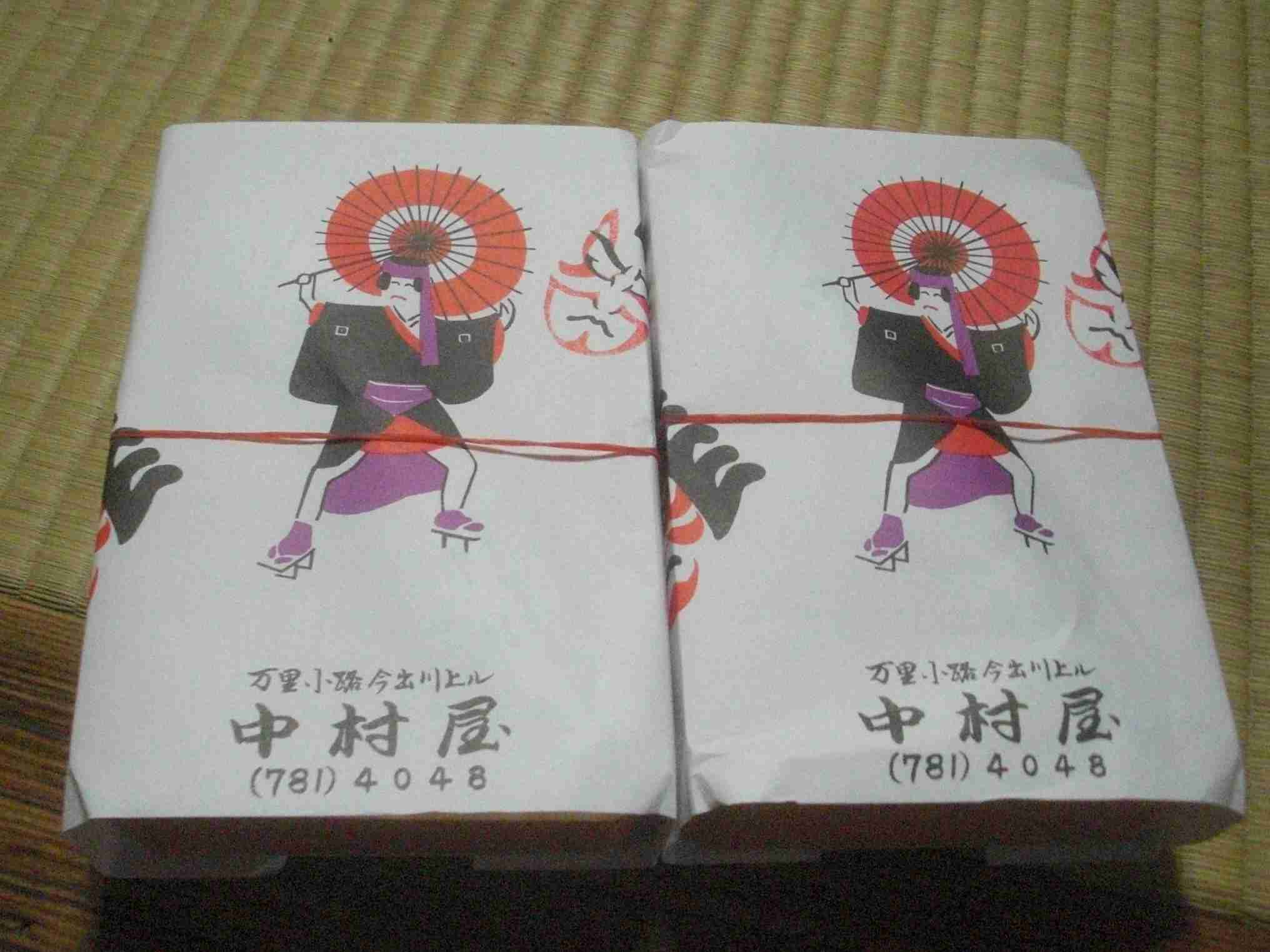

| 中村屋の「助六」 |

|

| 電話注文した「助六」を店に取りに行くと、座敷に並んでいる。包み紙もGood |

| 阿国歌舞伎発祥地石碑 |

|

| (株)松竹が昭和28年(1953)「南座の西壁」に建てた。 京都府知事は平成6年(1994)「川端通四条上ル」に出雲の阿国像を建てた。 「阿国歌舞伎発祥ノ地」の立て札は一条通七本松西入ルにもある |

| 冠称町名「岡崎」 |

|

| 岡崎を例に、冠称地区名「岡崎」(青色)と、単独町名「黒谷町」(赤色)を、GoogleMap上に示した |

| 音羽の滝 |

|

| 牛尾観音の近く(山の中)にある。でも住所は「山科区小山長尾」になる(撮影:宮下) |

| 細辻伊兵衛(四条) |

|

| 町屋手拭を買うなら、いくつもShopはあるが、観光客には「四条店」が一番買いやすいか(四条通河原町西入ル御旅町34) |

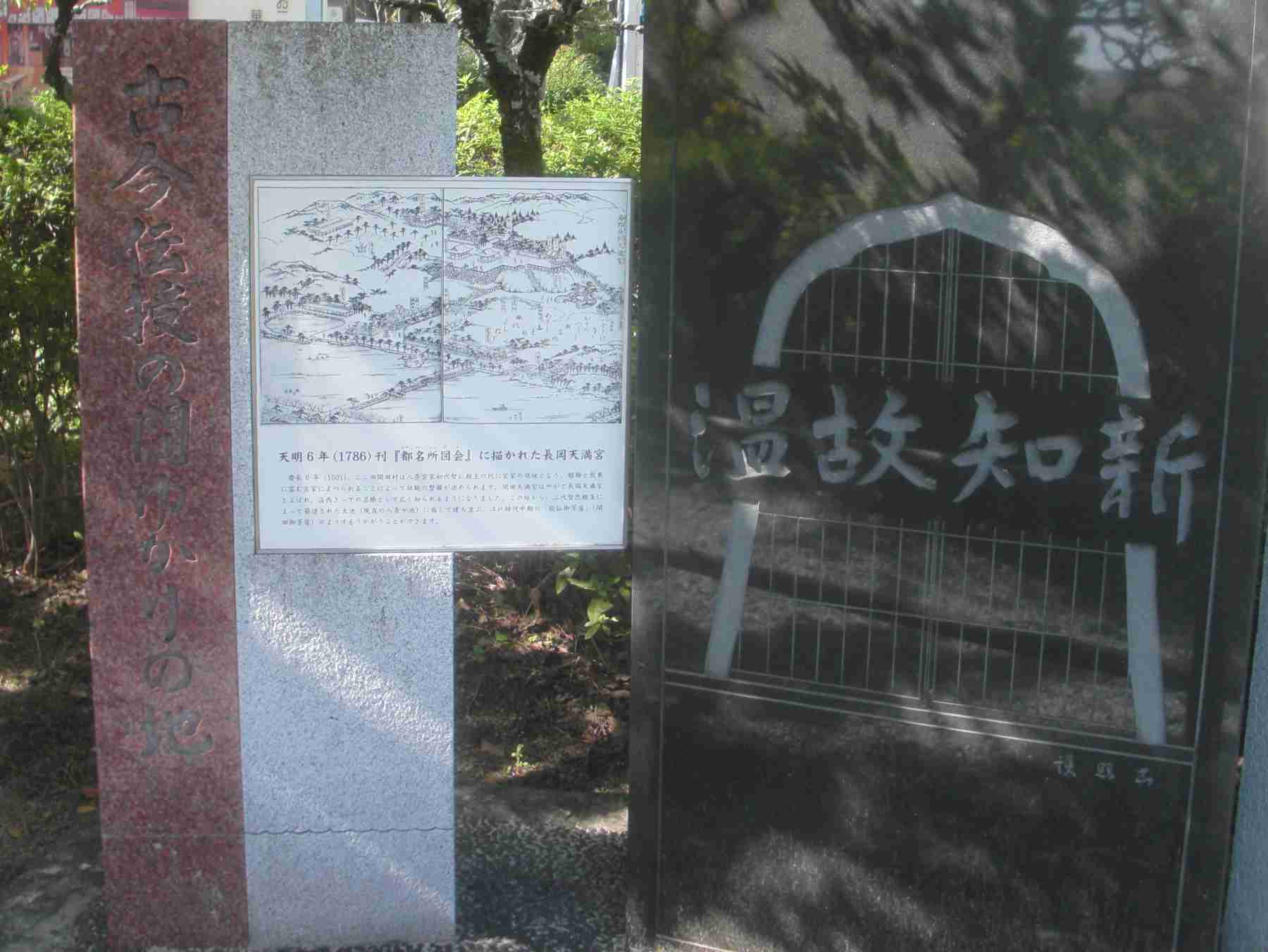

| 古今伝授の間 |

|

| 細川藤孝が八条宮智仁親王に「古今和歌集解釈の奥儀を伝授した」建物=「古今伝授の間」、その「ゆかりの地」(長岡天満宮境内)にこの石碑が建てられた(2013年)。「温故知新」の揮毫は元首相・細川護熙 |

| 原谷苑の桜 |

|

| 原谷苑の桜は有名だが、入園料が高くて混雑するので「外苑」から見る桜で我慢(住所:北区大北山原谷乾町36) |

| 京都橘大学 |

|

| かつては「女子大」だったが、平成17年(2005)男女共学化した。山科にあり、中高を併設している |

| 常久刃物店 |

|

| 四条通にある刃物屋の名店、創業寛永8年(1631)。3階に移転したので見つけ難くなった。我家の鋏はここで買った(50年以上使い続けている) |

| 山田牧場 |

|

| 京都の街中に(北区紫竹下長目町)牧場とは。一瞬驚くが、信楽山田牧場の牛から搾った牛乳のみを販売する店。結構「京都市民」の人気は高い |

| 京都百名山「047桟敷ヶ岳」(896m) |

|

| 平成4年(1992)12月13日、登頂した。「三角点」の写真は撮り損ねた |

| 京都百名山「096甘南備山」(221m)の山頂近く | |

|

|

| (京田辺市の資料から、南北逆向きです) 山頂は「雄山(221m)、甘南備神社のあたり」(赤丸印) 甘南備山の「二等三角点(201.6m)」は「北の雌山」(紫丸印) |

|

|

|

| 延喜式に出てくる「甘南備神社」。山自体が「神の山」とされる。相当に古い。京都百名山「096甘南備山」(221m)の山頂にある | 甘南備山の「二等三角点(201.6m)」(写真)と「山頂(221m)」は位置が異なる。右へ上がれば「ウメの小径(左の地図参照)」 |

| 京都百名山「002金剛童子山」(614m)山頂避難小屋 |

|

| 金剛童子山の山頂直下に「役行者所縁」の避難小屋が建っている |

| 三角点「100笠置山」(324.2m) |

|

| 笠置山の「三等三角点(324.2m)」(写真)と「山頂(288m)は位置も標高も大きく異なる。三角点石の手前は「保護石」 |

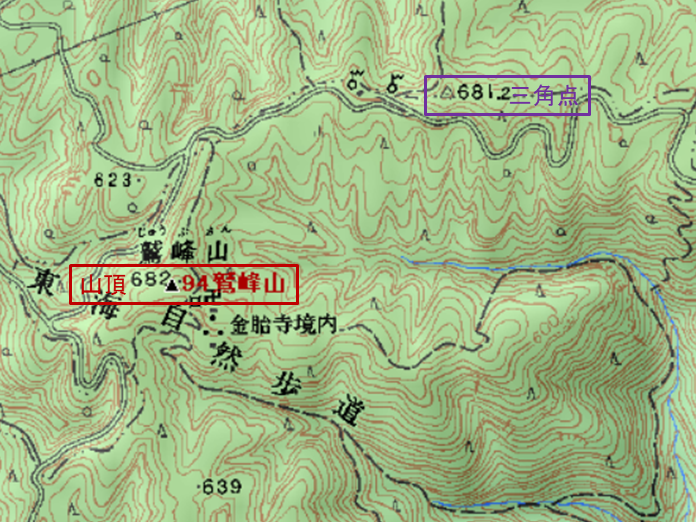

| 京都百名山「094鷲峰山」(682m)(山頂付近の)地図 |

|

| 鷲峰山の「一等三角点(681.2m)」は「北東の稜線上」にある(紫四角形)。鷲峰山の山頂は「金胎寺付近の標高点(682m)」(赤四角形) |

| 三府県境「三国塚」 |

|

| 滋賀・三重・京都の三府県境にある「三国塚(610m)」。「近江百山」にも選定されている。南側の「月ヶ瀬」近くから望む「山姿」 |

| 福井県境にある「三国岳」(616m) |

|

| 京都府だけでも、037三国岳(959m、三角点名「久多村一」)、021三国峠(776m、三角点名「三国峠」)と3つある。この山の三角点名は「三国山」(京都百名山「016養老山」(665m)登山口「黒部」から撮影) |

| 西京極総合運動公園 |

|

| 「陸上競技場(兼球技場)」「野球場(わかさスタジアム京都)」などが集結している。事務所は「西京極新明町」にある |

| 鯖寿司 |

|

| 京都の鯖寿司は身が厚く、脂がのっている。写真はいづうの鯖寿司 |

| 後冷泉天皇陵(圓教寺陵) |

|

| 後朱雀・後冷泉・後三条と3代続いて同域に葬られている。後冷泉天皇の火葬塚は北大路通千本にある |

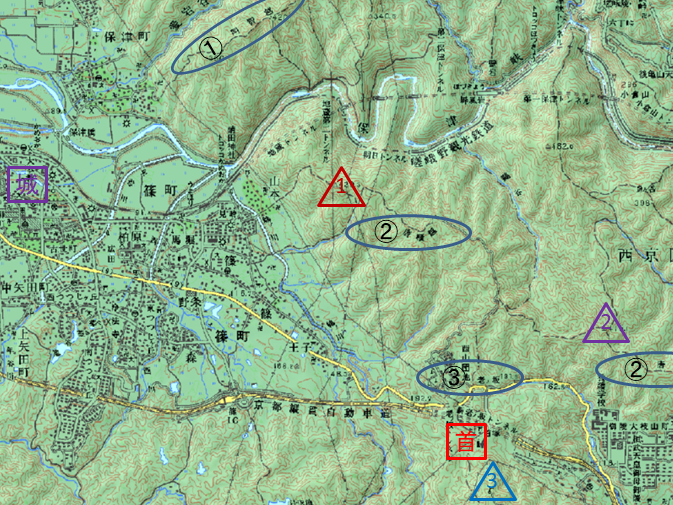

| 本能寺の変-3手に分かれて行軍した道 |

|

| 城=亀岡城(明智光秀居城)、首=明智光秀首塚(他にもいくつかある) ①明智越え=水尾、保津峡を越えて行く ②唐櫃越え=(山1=みすぎ山、山2=沓掛山を越えて行く) ③老ノ坂=(山3=大江山(または大枝山、標高480m)を通ったか) |

| 京都百名山「003(丹後)高山」(702m) | |

|

|

| 高山の中腹にある「内山の大ブナ」(幹周=3.65m、京丹後市の天然記念物) | 山頂は眺望がある。ブナの樹越しに見えるのは002金剛童子山、その先に日本海も見える。三角点はない |

| 日本海沿いに拡がる潟湖(せきこ)「久美浜湾」 | |

|

|

| 007高竜寺ヶ岳山頂から見る「久美浜湾」(見晴らしが良い) | 「久美浜湾」沿いにある「兜山(192m)」。山姿は良いが、ちょっと低い |

| 京都百名山「009大江山」(833m)の支峰「鍋塚」(763m) |

|

| 鳩ヶ峰(746m)の分岐から見る「鍋塚」。大江山の一支峰とした。鳩ヶ峰から南へ進めば、大江山の主峰「千丈ヶ嶽」(833m)に着く |

| 京都百名山「011鉄鈷山」(775m) | |

|

|

| 登山道の傍らに崖錐 (麓屑面堆積物)が露出している。火山活動で「海底の堆積層」が盛り上がったもの。近くでは「ビカリア化石」も見つかっている | 山頂に「三角点」は設置されていない |

| 京都百名山「012三岳山」(839m)の「三嶽神社」 | |

|

|

| 三岳山の山頂近くにある「三嶽神社」。まあ山奥です | 山は植生豊かです。樹齢400年のトチノキも見られる |

| 醫王山多禰寺 | |

|

|

| 京都百名山「014多祢寺山」(556m)の中腹にある「真言宗東寺派」の寺 | 「多祢寺山」山頂から見る「舞鶴湾」。遠方、左のピーク=024長老ヶ岳(917m)、右のピーク=018弥仙山(664m) |

| 金峰神社(弥仙山奥宮) |

|

| 京都百名山「018弥仙山」(664m)の山頂にある「金峰神社」。「弥仙山奥宮」とも言われる。こんな状況ですから、山頂に三角点はない |

| 京都百名山「019頭巾山」(871m) | |

|

|

| 山頂の祠には「権現神社」と名前が付いている | 中腹の「横尾峠」には「子安地蔵」が置いてある |

| 烏帽子古城跡碑 |

|

| 京都百名山「026烏帽子山」(513m)の山頂に「古城」があったとは信じ難いが、石碑が建っている |

| 納所小学校 |

|

| 明治6年(1873)紀伊郡納所校として開校。以降、ずっとその流れを汲んで「納所小学校」になった。「伏見区納所妙徳寺」にある |

| 京都百名山「031胎金寺山」(423m) | |

|

|

| 中腹の「摩気神社」。石標には「摩気大社」とある | 山頂の祠は「役行者」を祀ってあるしい |

| 平屋富士(570m) | |

|

|

| 「ホサビ山」山頂手前で見た「平屋富士」 | 京都百名山「038ホサビ山」(750m)および「平屋富士」の登山口にある「平屋神社」 |

| 雲取峠 |

|

| 緩やかな峠になっていて、写真では「真ん中、奥の方へ」向かう「うっすら」としたルートを辿れば、京都百名山「043雲取山」(876m)山頂に着く |

| 城丹国境尾根の山 | |

| 「天童山」(775m) | 京都百名山「045飯森山」(791m) |

|

|

| 山頂には「京都一周トレイル」の道標がある。 いずれの山にも三角点はない |

山頂の「山名看板」は「飯盛山」とあるが、国土地理院の地図には「飯森山」 |

| 京都百名山「054鞍馬山」(580m) |

|

| 山頂と思しき所に「経塚(手前)と白玉龍王大神の塚(奥)」がある。標識・三角点などは何も無い。鞍馬寺「本殿金堂」前には「鞍馬山頂 570m」の案内標が建っている(山頂の認識が私と異なる) |

| 京都百名山「055金毘羅山」(573m) | 「翠黛山」(577m) |

|

|

| 写真は、山頂近くにある「三壺大神」。「雨を請い、晴を願い、風止めを祈る」神らしい | 大原から見ると『左=055金毘羅山、中央=翠黛山、右=052焼杉山』。「翠黛山」山頂は「看板」のみ |

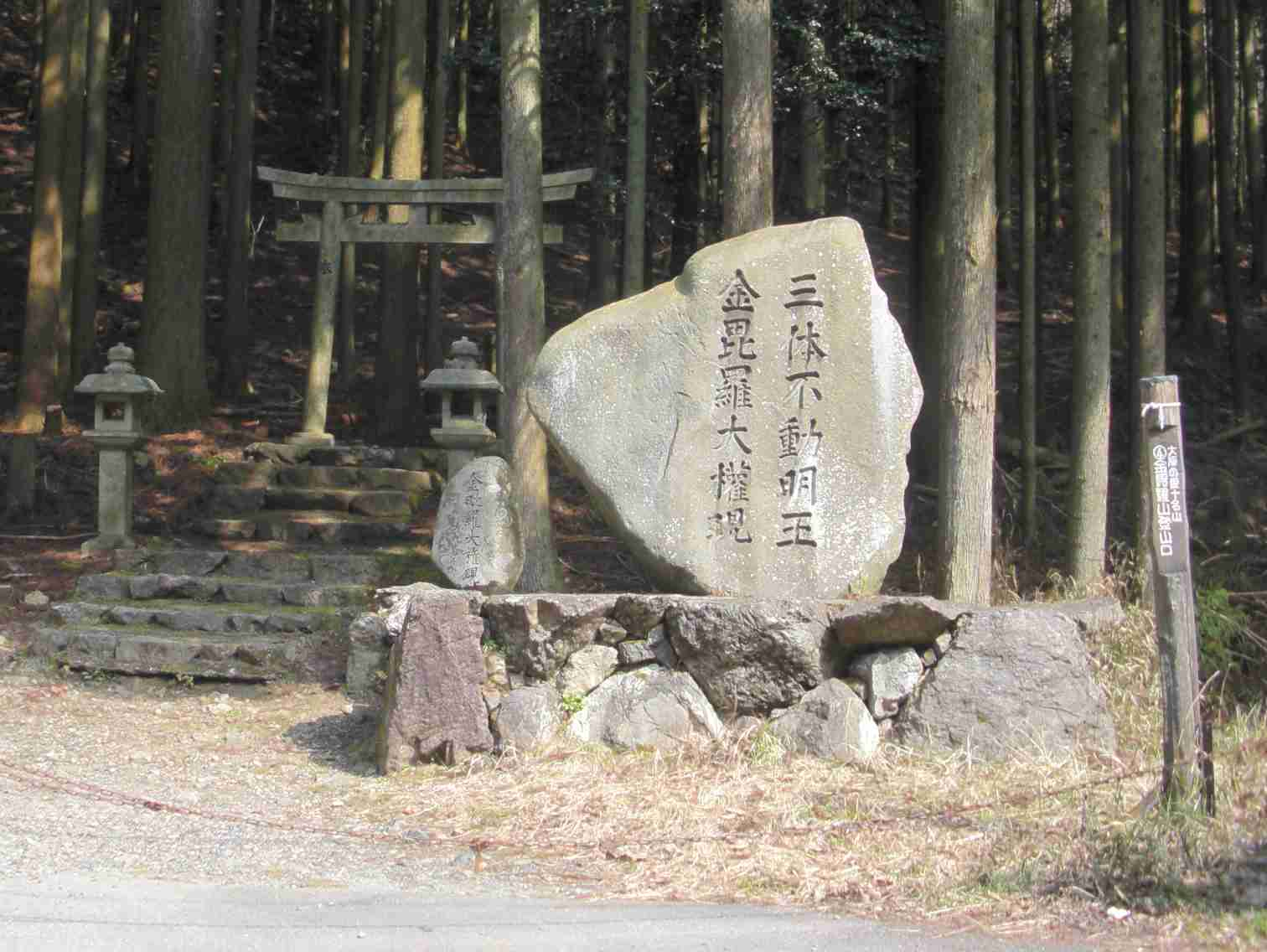

| 金毘羅山中腹にある「琴平新宮社」 | 金毘羅山登山口にある「江文神社」 |

|

|

| 金毘羅さんですから「琴平の新しい宮」があっても不思議ではない | 謂れは難しい。山頂の霊場が現在の地に降りてきて、江文寺(廃絶)ができると、神仏習合したとも。金毘羅山は昔「江文山」と呼ばれていた |

| (今は廃絶となった)「江文寺」の址(碑) | 静原と野村を隔てる「江文峠」 |

|

|

| 「江文寺」:創建不詳。大治5年(1130)にはあったことは間違いない | 江文峠に置かれた「三体不動明王、金毘羅大権現」の石標。江文神社への参詣道入口にもなっている |

| 京都百名山「057竜王岳」(500m) | |

|

|

| 山頂および山頂近くには「経塚」が多い。山頂近くからは054鞍馬山、鞍馬寺が見える。三角点はない | 「平家物語」に後白河法皇が薬王坂(やっこうざか、377m)を越える話が出てくる。最澄も歩いた。京都一周トレイル「北山東部コース」に含まれる |

| 田尻廃村 |

|

| 京都百名山「060朝日峰」(688m)に登るときに通る。昔は「林業を生業」にしていた人達が住んでいた村。今も立派な石垣が残る |

| 京都百名山「063船山」(317m) | |

|

|

| 山頂には「山名看板」が五月蠅いほど架けられている。三角点はない | 当たり前だが、五山送り火火床からは眺望が良い。遠くに「大文字 火床」も見える。眼下に見えるのは「京都ゴルフ倶楽部 舟山コース」 |

| 京都百名山「064愛宕山」(924m)月参り登山 | |

|

|

| 登山口に当たる「二の鳥居」。「一の鳥居」は「鳥居本」にある | (17丁目)「火燧権現跡」。これが「火廼要慎信仰」の始まりか |

|

|

| 「五合目休憩所」。「全50丁」の「30丁目」に当たる。2時間の登りなので、ここで休むのが良い | 七合目付近からの眺望。光輝くのは「清滝川」、遠くで光っているのは「広沢池」か |

|

|

| 柚子風呂・水炊きの「水尾」への分岐点「水尾別れ」。「水尾山陵(清和天皇陵)参道」と刻してある | 「黒門」。ここまで来れば「山頂 愛宕神社」はもうすぐ。阿多古祀符が頂けます |

| 後深草天皇皇子「性仁(しょうにん)法親王」陵 |

|

| 神護寺境内の鐘楼横から細い山道を上ったところに、文覚上人墓と並んで「陵」がある。性仁法親王は神護寺の興隆に力を注いだ |

| 金毘羅神社(牛松山) | 和らぎの道 |

|

|

| 山頂(三角点、629m)より高い所に「金毘羅神社」(保津川の船の安全航行を祈る、636m)がある | 下山後に丹波国分寺に立ち寄れば、桜の名所・七谷川「和らぎの道」に出会う。背後に京都百名山「068牛松山」(629m)がよく見える |

| 雙ヶ岡1号墳 | 清野夏野の墓 |

|

|

| 京都百名山「070雙ヶ岡」(116m)の上に24基の円墳が散在している。写真の古墳が最大(横穴式石室を持つ) | 碑には「清野真人夏野公墓」とある。承和4年(837)10月7日没、近くに山荘を持ち「双岡大臣」と称された |

| 白幽子厳居之跡 | 北白川「大山祇神社」 |

|

|

| 白幽子(石川慈俊)は石川丈山(詩仙堂)の弟子になり、天文・医学に通じ、晩年ここに隠居した。禅病に苦しんだ禅僧白隠は、白幽子の「内観の法」で治してもらった(白隠著「夜船閑話」に記されている) | 大山祇神社の分社と思われるが、詳細不明。古色蒼然としている。京都百名山「076瓜生山」(300m)の登山口にある |

| 金札宮のクロガネモチ |

|

| 伏見区鷹匠町(金札宮(きんさつぐう)) |

| 金札宮は「旧久米村」の産土神で「金札白菊大明神」を祀っている。クロガネモチは樹齢1200年とも言われるご神木。市指定天然記念物になっている |

| 乳の泉(鴻応山) |

|

| 「市杵島(いちきしま)姫神社」の湧水は「御手洗弁天の水」と言い、乳の出が良くなることから「乳の泉」と通称される。京都百名山「090鴻応山」(679m)の山麓にある |

| 涌出宮(三上山) |

|

| 天平神護2年(766)に伊勢から勧請された「和伎坐天乃夫支売神社(わきにいます)(あめのふきめのかみ)」、涌出宮(わきでのみや)と通称される。「雨をもたらす神」として知られる。京都百名山「099三上山」(473m)の登山口にある |

| 京都百名山の最北端「001依遅ヶ尾山」(540m) | |

|

|

| 登山口に当たる「松枝神社」。詳細は不明。麻呂子皇子(聖徳太子の弟)の皇弟を祀ると伝えられる | 登山道では「ブナの大樹」を初め、緑豊かな植生が見られる |

|

|

| 山頂には「役小角を祀っている石室」(左)と「不動尊を祀っている木造の祠」(右)がある | 山の西側に降った雨は竹野川を流れて立岩付近で日本海に注ぐ(写真のあたり) |

|

|

| 下山すれば「高島海岸」に近い宇川温泉 よし野の里が待っている | 山頂の真南の日本海岸は「丹後松島」という名勝になっている。写真は「犬ヶ岬」 |