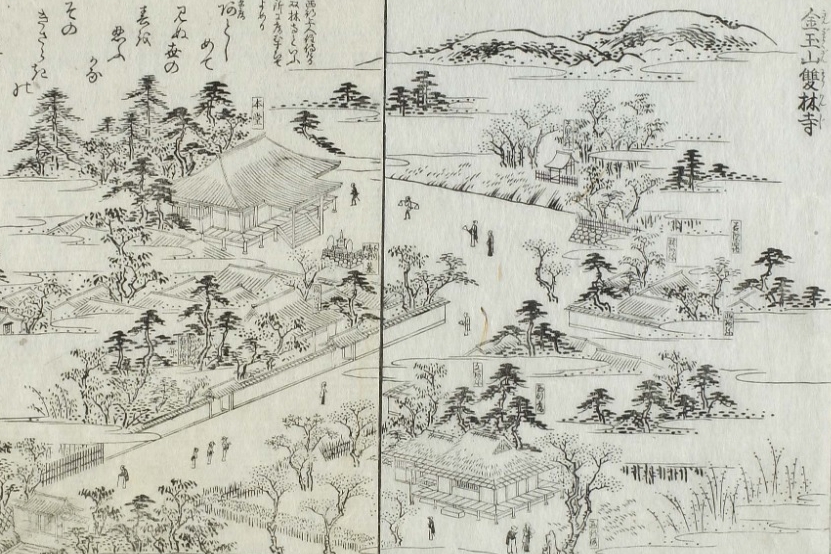

| 江戸時代の双林寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

蕪村もこの図の頃の双林寺での句会に参加したはず。この頃も「本堂」と「康頼の塔」(図左中央)しかなかったのか。 道の向い(図右下)には「西行庵」と「西行桜」が描かれている |

双林寺山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★ | ★ | ★ | ★ | 2.4 |

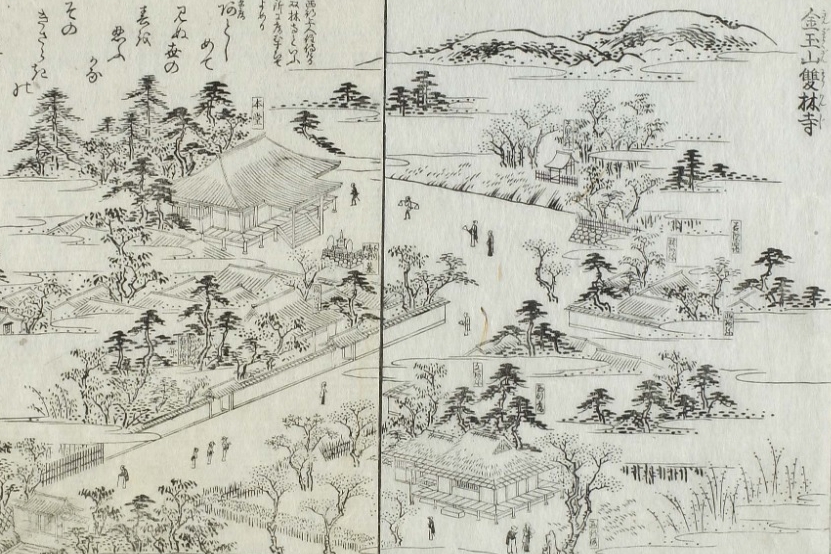

| 江戸時代の双林寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

蕪村もこの図の頃の双林寺での句会に参加したはず。この頃も「本堂」と「康頼の塔」(図左中央)しかなかったのか。 道の向い(図右下)には「西行庵」と「西行桜」が描かれている |